当蓬皮杜中心的公共馆藏与马林·卡米茨(marin karmitz) 的私人收藏相遇,当摄影不再以老生常谈的方式来分类,我们可以从什么样的角度来解读它 ?当观看不仅仅是 “我们看到了什么”,而是 “我们如何看、与谁一起看”,摄影作品是否能够让我们对历史和个人进行多重解读和叙述?正在巴黎蓬皮杜中心展出的“背靠背:摄影的故事”汇集了来自蓬皮杜中心的馆藏作品及法国收藏家马林·卡米茨的私人收藏,以崭新的视角呈现了20及21世纪的人物摄影。

集合了约120位来自不同时代摄影师的500多张照片及文献,此次展览超越了以经典的类别,如:“肖像”、“自画像”、“裸体”或“人文主义”等主题来区分摄影,而是希冀呈现 “摄影”的特殊性。展览揭示了艺术家们创作中的区别与共性:从他们如何洞察事物、如何诠释摄影,以及各自的创作形式来分析摄影师们对摄影的诠释与痴迷。

公共之眼和私人视角所构建起新的摄影叙事

在此次展览中,大家能够观察到:这些作品可能来自于艺术家们在某个特定历史时刻的特定实践,或者相反,也可能是他们在不同历史时刻但却有着极其接近观点的创作。此外,所展出的照片也向我们提出了发问——关于摄影师的责任:摄影如何在照片中创建他者的身份并让其显而易见?他们又如何在摄影中讲述个人以及与他人的关系?

蓬皮杜中心的藏品和马林·卡尔米茨的藏品在各自的起源、性质和目的上截然不同,但它们却在此次展览中相互补充,相辅相成,让公众之眼和私人视角进行对话并构建起新的叙事。

二者共同探讨了关于收藏的理念。藏品是如何形成的,主观性在藏品的形成过程中扮演了怎样的角色?博物馆又应该如何将其传递给公众?在近50年的时间里,蓬皮杜中心的摄影馆藏已成为世界上最重要的收藏之一:40,000 多张印刷品、60,000 多张底片,其中包括极具历史意义的藏品(如:曼·雷、布拉塞、康斯坦丁·布朗库西和朵拉·玛尔的作品),以及 20 世纪盛名艺术家的大量创作及重要的当代作品。

卡米茨的私人收藏揭示了人类始终如一的好奇心:呈现世界、描绘寄住于这个地球上的居民。此外,历史亦是整个展览不由言说的主线:社会矛盾、政治斗争、接连不断的危机和创伤性事。

诚然,图像同时也是时代的见证者。它们如同我们的一份子,参与了我们对于自己身份的定义、好似能够感同身受般,在整个过程中陪伴我们一起辨别自己的身份,保留对它的记忆。图像亦如一面镜子,不但触及创作者们的责任,反之,也影射出观者们的责任。

这些图像可以讲述什么故事呢?单一的展现方式明显是薄弱的,我们让这些作品相互对话,用一切可用的手段来激活它们,让它们“发声”。无论是早已享誉盛名或不太知名、来自同一时期或年代相隔甚远的艺术家,他们在所创作的主题、风格,以及如何与拍摄对象建立联系上,都有着共同的兴趣。此次展览尤为突出了艺术家之间的对应关系。

展览中所呈现的“对话”讲述了我们如何看待他人,甚至是如何看待自己的故事。这些作品让我们能够对历史和个人进行多重解读和叙述。此外,本次展览还提出了 “观看”这一根本问题。不仅仅是 “我们看到了什么”,而是 “我们如何看、与谁一起看”。

最初的面孔

paul strand, ian walker, south uist, hebrides, 1954 épreuve gélatino-argentique 19,4 × 24,5 cm centre pompidou - musée national d’art moderne, paris dation, 1985 © aperture foundation inc, paul strand archive reproduction photographique : centre pompidou - mnam-cci/ georges meguerditchian/ dist. rmn-gp

哲学家埃马纽埃尔·列维纳斯(emmanuel levinas)曾说过:

“[......]脸部有一种本质上的贫乏;我们试图通过给自己调整姿势、变换体态来掩盖这种贫乏。脸是暴露的、受到威胁的,仿佛在邀请我们采取暴力行为。与此同时,脸仿佛又可以阻止我们杀人。”

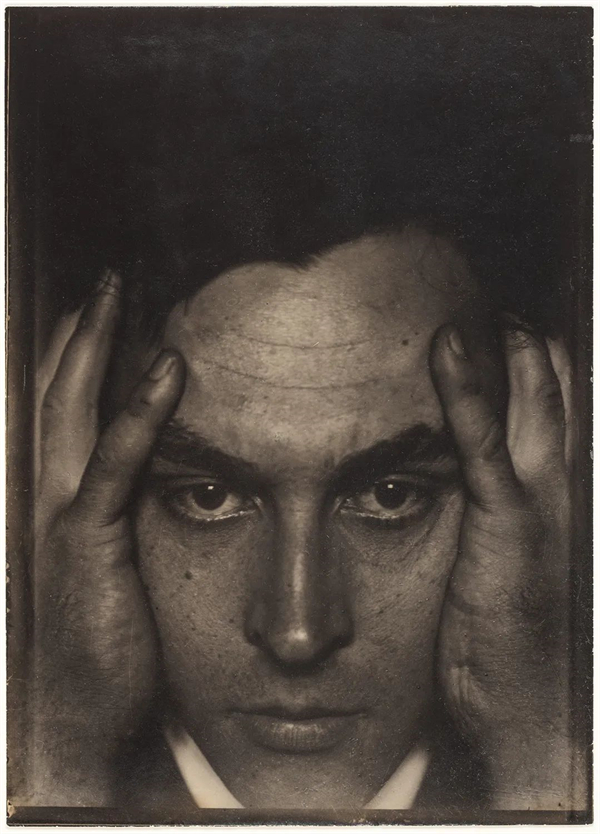

为人拍照就是与人接触,换句话说,就是与身体接触,与人亲密接触。当我们为某一张脸拍摄照片时,实则揭示了我们与他人的关系。20 世纪初,脸部成为前卫摄影师作品中反复出现的主题。特写镜头、激进的光影游戏、大画幅相机或轻便、隐蔽的相机的使用,都凸显了脸部表情的力量。这些作品有些是纪实性的,有些则是追求形式或诗意性的研究。它们都反映了对拍摄对象的强烈承诺,以及突出个人复杂身份的愿望。在展览的第一部分,我们可以看到这两种不同的创作方式。

stanisław ignacy witkiewicz (dit witkacy), sans titre [autoportrait, zakopane], 1912- 1914 épreuve gélatino-argentique 17,8 × 12,8 cm centre pompidou - musée national d’art moderne, paris donation de marin karmitz, 2022 reproduction photographique : centre pompidou - mnam-cci/ janeth rodriguez-garcia/ dist. rmn-gp

对于那些使用类似于社会纪实方式的摄影师来说,拍摄脸部是一种承诺行为,是一种让个人可见的方式。这些面孔的出现意味着一种面对面的接触,既保证了拍摄对象的身份,又对其身份提出了质疑。刘易斯·海因(lewis hine)的作品便是如此。

这位1901年在纽约开始担任社会学教授的摄影师,在20世纪上半叶致力于帮助美国的贫困人群。从1904年起,海因带着厚重的大画幅相机来到曼哈顿海岸的埃利斯岛,拍摄了踏上美国土地的移民。几年后,他开始与美国童工委员会合作,该组织旨在谴责美国童工极端不稳定的工作状况与环境。海因游走于美国各地,一遍组织公开放映,一边将摄影拼贴画制做成展板来传播他的影像。他的作品开创了社会纪实摄影的先河,在两次大战之间,其他摄影师也纷纷效仿。

离展厅远一点的地方,我们能看到朵拉·玛尔(dora maar)为努什·艾吕雅(nusch éluard)创作的肖像。这张照片取景大胆、因其微妙的光影构图而引人注目,不但反映了20世纪初摄影师们对面部的不同处理方式,亦展现出玛尔贴近于超现实主义团体的摄影研究形式。这幅肖像随后多年来被广泛传播并以各种方式使用。1947年,在妻子努什去世几个月后,诗人保罗·艾吕雅将这张摄影收录在他献给妻子的诗集《溢出的时间》(le temps déborde)中。

dora maar, nusch eluard vers 1935, épreuve gélatino-argentique 24,5 × 18 cm centre pompidou - musée national d’art moderne, paris achat, 1987 ©adagp, paris 2023 reproduction photographique : centre pompidou - mnam-cci/ jean-claude planchet/ dist. rmn-gp

自我演绎?不同面向的“我”

birgit jürgenssen, ohne titel (selbst mit fellchen) [sans titre (soi-même avec de la fourrure)] 1974-1977 épreuve chromogène 14,5 × 13,2 cm centre pompidou - musée national d’art moderne, paris don de la galerie hubert winter, 2010 © adagp, paris 2023 reproduction photographique : centre pompidou - mnam-cci/philippe migeat/ dist. rmn-gp

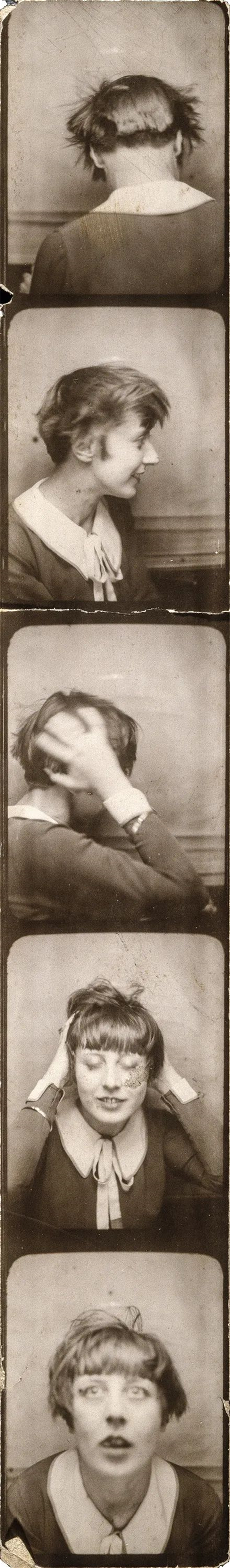

20世纪20年代,自助照相亭先后出现于美国和欧洲。同一时期,超现实主义开始盛行,艺术家们对这种简陋、自动、无作者的摄影形式着迷。这些原本在当时应该协助警察、服务于行政工作的现代设施,转眼变成了拥有全新用途的空间。即便面积狭小,却不妨碍自助照相亭成为人们在此摆出各种龇牙咧嘴的鬼脸、闭着眼睛、蓬头垢面、狂喜表情的场所,如小剧场般,催生了一张张单人肖像或群像。

anonyme, sans titre [autoportrait dans un photomaton : marie-berthe aurenche] vers 1929 épreuve gélatino-argentique 15,1 × 3,8 cm centre pompidou - musée national d’art moderne, paris achat, 2003 reproduction photographique : centre pompidou - mnam-cci/ georges meguerditchian/ dist. rmn-gp

无论是在行为艺术蓬勃发展的20世纪60年代,还是现今,许多艺术家都开始重新采用这种诠释方式,甚至直接使用这种装置本身来创作。他们以此来谴责当代社会强加给自己的礼教桎梏、揭示人们固有的文化和身份观念。他们玩弄(有时却并不幽默地玩弄)作品的“代码”,通过强调作品本身的多重性和复杂性来颠覆权力关系。尽管照相亭制做的图像千篇一律,但对他们来说,这里是能够自由表达和反抗的新空间。

ulay, s’he (self-portrait with wig) [iel (autoportrait avec perruque)], 1972 épreuve à développement instantané (polaroïd) 8,6 × 10,8 cm collection marin karmitz © adagp, paris 2023 collection marin karmitz, reproduction photographique : florian kleinefenn

在展览的这一部分,我们还可以看到另一种自我演绎型作品,如:荷兰艺术家汉斯·艾克尔布姆(hans eijkelboom)是如何以不同的方式呈现“不同面向的自己”。1976 年,他通过助手联系了一些老熟人并依次询问了大家认为自己现在在做什么。根据每个人的意见,艺术家扮演了十个不同的“自己”,每次的角色都与老熟人们的回答相对应:极左活动家、电工、护林员、银行家等等。《身份》(identity)系列作品展示了这些幻想出来的化身,以及艺术家的表演趣味。

hans eijkelboom, identity, 1976, épreuve gélatino-argentique 60 x 50 cm © hans eijkelboom © centre pompidou, mnam-cci/hélène mauri/dist. rmn-gp /dist. rmn-gp

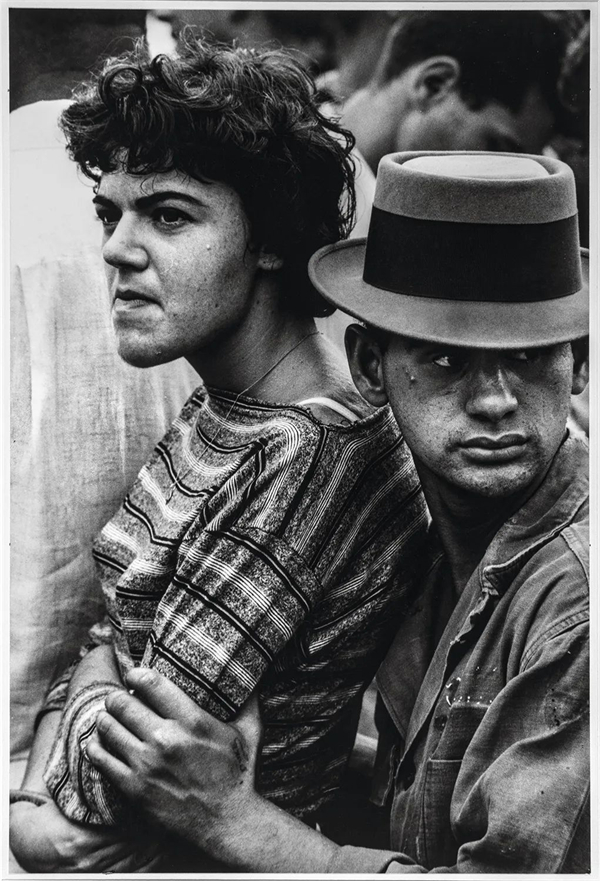

灵光闪现,摄影师与拍摄对象的距离

walker evans, sans titre [passagers dans le métro], new york, 1938-1941, épreuve gélatino-argentique 20,2 × 25,3 cm collection marin karmitz © walker evans archive, the metropolitan museum of art collection marin karmitz, reproduction photographique : florian kleinefenn

摄影师手持相机,从周围世界中分离出一个瞬间,并将其记录下来。拍摄行为意味着拍摄者对其拍摄对象的责任。

在展览的这一部分,我们意图探讨的是:摄影师应该与拍摄对象保持什么样的距离、建立怎样的联系?又应将自己置于什么样的位置?从二战开始,街道逐渐成为摄影师们思考与被拍摄者之间关系的重要场所。无论是沿街漫步还是以更具考究的方式,摄影师们都竭尽所能将每个记录对象的个性展现出来。

他们所具备的敏感度让自己能够感知被孤立的个体,将迷失在人群中的无名者展现出来。通过感受周遭的气氛,哪怕只是一个眼神或是一个亲密举动,摄影师便能揭示出人与人之间的关系。摄影,正如克里斯·马克(chris marker)在 1966 年所说:

“摄影是一种没有杀戮欲望的狩猎本能。只是,这是天使的狩猎方式......你跟踪、瞄准、拍摄,然后--啪!你拍下的不是一具尸体,而是一具永恒的尸体。”

dave heath, washington square, new york city 1959, épreuve gélatino-argentique, 24,8 × 16,7 cm collection marin karmitz ©dave heath/courtesy stephen bulger gallery, toronto, howard greenberg gallery, new york collection marin karmitz, reproduction photographique : florian kleinefenn

当摄影师试图“窃取”一张图像时,这种捕捉方式接近于狩猎形式,而被“围捕”的对象则可能对这种狩猎方式进行明显的抵抗。但用此方法创作肖像也得以更好的去揭示个人情感。摄影师混入人群,低调地记录周围人一览无余的孤独和情绪。所有这些拍摄的对象,无论是静止的、移动的,还是从背面或正面拍摄的,都让我们思考摄影师与其拍摄对象之间的伦理和美学问题。

这种紧张关系在美国新闻摄影师尤金·史密斯(w. eugene smith)的作品中显而易见。史密斯拒绝与所谓的专业标准妥协,以既残暴又逼真的第二次世界大战照片而闻名。然而,20世纪50年代中期,他与《生活》杂志决裂,其作品变得更加个人化,这标志着他的创作进入了一个重要的转折点。1957年,史密斯搬进了纽约第六大道的一栋大楼。他配备了六台不同的相机,从大楼的窗口仔细观察过往行人。他耐心地利用窗外的光线和景深,从微妙的距离捕捉过往行人的一举一动。从高空俯瞰,他以诗意的视角审视纽约街头的人流。

w. eugene smith, religieuse attendant les survivants de l'andrea doria, new york, 1956 épreuve gélatino-argentique 50,8 x 60,4 cm © w. eugene smith / magnum photos © bertrand prévost - centre pompidou, mnam-cci /dist. rmn-gp

而展厅中的当代瑞士摄影师卢卡斯·霍夫曼(lukas hoffmann)使用的方法则与这些远景拍摄截然不同。在街头,这位艺术家不使用三脚架,背着沉重的相机,尽可能地接近他的匿名拍摄对象。这些大幅摄影让我们得以近距离接触到每个拍摄对象们运动中的身体。

碎片化的身体:另一种解读方式

dorothea lange, mended stockings, san francisco [bas reprisés, san francisco], 1934, épreuve gélatino-argentique 25,5 × 20,5 cm collection marin karmitz ©the dorothea lange collection, the oakland museum of california, city of oakland. gift of paul s. taylor. reproduction photographique : collection marin karmitz

在展厅的第四章,我们所看到的图像没有明确的指涉,而是碎片化地直接让摄影发散,眼前的影像与我们观看的角度也随之改变。

碎片化的取景方式让我们在拍摄或冲洗照片时将个人变成了一个无名的物体。头、手、手指、眼睛、耳朵、腿、躯干、脚、脖子、嘴、性器官、皮肤、乳房、肚脐、头发...... 这些身体、表皮的碎片统统变成不确定的、或是荒凉的景观。观者无法挪动双眼,如此的拍摄方式让身体顿时变得具有张力、性感倍增。

摄影师与被拍摄者之间的关系似乎完全失衡;被物化的女性无疑是这类图像中反复出现的主题。然而,许多艺术家也利用这种碎片化的手法来谴责当代社会中持续存在的、不对等的权力与支配关系。

w. eugene smith, doctor examining a child’s hand, the hospital for special surgery, new york [un docteur examinant la main d’un enfant, hospital for special surgery, new york], 1968-1969 épreuve gélatino-argentique 10,5 × 15,5 cm collection marin karmitz w. eugene smith © 1965, 2017 the heirs of w. eugene smith / magnum photos collection marin karmitz, reproduction photographique : florian kleinefenn

这些狂热的图像彷佛在诉说着欲望,但它们也似乎在鼓励我们看得更清楚,除了传统的解读方式,或许还有另一种诠释:我们面前看到的,可以是优雅高贵的身体;工作中、休息中、充满痛苦的身体,也可以是两个人之间无声的对话。

jakob tuggener, schiffsnieter [riveteuse pour navire], 1947, épreuve gélatino-argentique 60,5 × 50,5 cm collection marin karmitz ©jakob tuggener-stiftung, uster collection marin karmitz, reproduction photographique : florian kleinefenn

自我:摄影师的沉默见证

douglas gordon, blind ingrid (white eyes) [ingrid aveugle (yeux blancs)], 2002, épreuve gélatino-argentique découpée 22 x 17,5 cm collection marin karmitz © studio lost but found/adagp, paris 2023 reproduction photographique : collection marin karmitz

展览的第五部分让我们看到的是摄影师们的另一面:“无动于衷的”见证者。

有时,摄影师与他们所身处的场景看起来是那么的格格不入。他们仿佛能够置身于自己所记录的瞬间和内心世界之外,将自己抽离出来,从而去捕捉陷入沉思的人。 如此,他们便成为那些忧郁、孤独场景的见证者。

而沉浸在自己的思绪中的被拍摄对象,如梦似幻,或沉思、或心事重重、或有意识、或无意识地被镜头捕捉,他们的存在超越了他们自身的形象。

一些摄影师可能会通过理性的风格(正面、中性色调等)来让自己“隐身”;而另一些摄影师则喜欢使用戏剧性地取景方式或明暗对比强烈的打光,毫不犹豫地承认自己与拍摄对象有绝对的共鸣。 摄影师镜头下所捕捉的这些孤独、忧郁或恍惚的身体,却让人不由得联想起另一种场域,让观看的人产生一种身临其境的陌生感。这种对适当距离的追求表达了某种诗意,也是一种沉默的见证。

saul leiter, kathy, vers 1950, épreuve gélatino-argentique 23 × 33,5 cm collection marin karmitz © saul leiter foundation collection marin karmitz, reproduction photographique : florian kleinefenn

展厅第五部分入口处,来自艺术家瓦莱里·朱弗(valérie jouve)的作品便是最好的诠释。这幅肖像摄影没有标题, 一眼望去,我们无从知晓画面中的主角是谁,他/她在什么时间、地点被拍摄。只有其身上的衣着和态度透露着些许线索。这张照片以近乎真实的尺度拍摄,加强了拍摄对象与观众之间的紧张关系,同时也强调了二者之间的距离。

valérie jouve, sans titre no 6, 1994, épreuve chromogène 100 × 130 cm centre pompidou - musée national d’art moderne, paris donation de la caisse des dépôts et consignations, 2006 © adagp, paris 2023 reproduction photographique : centre pompidou - mnam-cci/ bertrand prévost/dist. rmn-gp

内在的空间:摄影师与社会之间的关系

gordon parks, ethel sharrieff in chicago [ethel sharrieff à chicago], de la série black muslims [musulmans noirs], 1963, épreuve gélatino-argentique 35,5 × 28 cm collection marin karmitz ©凯发线上app copyright the gordon parks foundation. collection marin karmitz, reproduction photographique : florian kleinefenn

展览的第六部分则探讨了摄影师与社会之间的关系。我们可以把社会理解为一系列具有集体性的“身体”。但是,为什么要呈现这些集体性“身体”?又应如何去表现?我们应该为处于集体核心的个人描绘怎样的肖像?

1967 年,哲学家米歇尔·福柯(michel foucault)创造了“异托邦”(hétérotopie)一词,用来定义社会中的一个独立场所,它有着自成一体的规则、功能和时间性。精神病院、监狱、墓地、博物馆、剧院、电影院、度假村、礼拜场所...... 异托邦的功能和性质多种多样:它可以是充满想象力的地方,可以是自由的地方,也可以是与世隔绝的地方。它让我们思考,让我们知道人类能够用另一种方式去生活、去想象世界。

christer strömholm, narcisse, de la série les amies de place blanche, 1968, épreuve gélatino-argentique 18,1 × 23,9 cm centre pompidou - musée national d’art moderne, paris achat, 2011 © christer strömholm estate reproduction photographique : centre pompidou - mnam-cci/ georges meguerditchian/dist. rmn-gp

在拍摄这些封闭、自主的异托邦空间时,有的摄影师会小心翼翼地保持他们认为合适的距离;而有些摄影师则通过分享(通常是长期分享)这些人的生活,甚至是充分参与到他们所记录的事物中。他们的作品往往都揭示了那些被现代社会忽略的人或事:私密领域、受限制或是获得解放的身体、毒瘾、充满争议的政治场所……

对于摄影师来说,他们所面临的挑战是如何处理自己相对于拍摄对象的位置,以保证摄影信息的真实性。有时,摄影师本身就属于这些群体。有时,他们则是陌生人。在这种情况下,他们需要知道如何与这些群体接触,如何分享他们的生活,并十分清楚自己想要拍摄什么。这些具有集体性的人既可以揭示惨遭社会排斥、遗弃的场所,亦可以展示代表自由的空间。

这一部分展出的戈登·帕克斯(gordon parks)和罗伊·德卡拉瓦(roy decarava)的摄影作品能够完好的诠释上文所描述的创作主题与手法。在二十世纪五六十年代的美国,这两位非裔美国人都是纽约哈莱姆区(harlem)黑人边缘化问题的坚实见证者。

幽灵:重构与唤醒

val telberg, rebellion call [appel à la rébellion], 1953, épreuve gélatino-argentique 30 × 24 cm centre pompidou - musée national d’art moderne, paris don des amis du centre pompidou, groupe d'acquisition pour la photographie, 2022 © estate val telberg/courtesy les douches la galerie, paris reproduction photographique : centre pompidou - mnam-cci/hélène mauri/dist. rmn-gp

我们的展览以一张张特写的肖像开始,这些肖像在光影和框架的完美修饰下,显现出特定的身份。但在展览末章,大家即将看到的却是“幽灵”——那些未定义的、放荡不羁的个体。

艺术家们使用了多种技术来呈现这些逐渐消逝的的身体形象。他们使用老照片、档案图、借用阴影、模糊的手法,或是用一些迂回的技术来改变取景,以此来重新构造图像。这些照片完好地诠释了我们对已知事物的认知是如何通过与他人、历史和当代事件(其中一些是创伤性的)的接触而发生转变的。

smith, sans titre, de la série anamanda sîn, désidération, (2017-2021) 2021, épreuve photographique couleur tirée sur aluminium 80 × 60 cm centre pompidou - musée national d'art moderne, paris achat, 2023 © smith, 2021 reproduction photographique : courtesy galerie christophe gaillard, paris

在斯蒂芬妮·索里纳斯 (stéphanie solinas)的装置作品《背弃者》(déserteur)中,她走遍了巴黎拉雪茲神父公墓(cimetière du père-lachaise) 中的 7万座坟墓,拍摄了每个墓碑上经过风吹日晒后的肖像残骸。这位艺术家记录了 379 幅逝者遗像缓慢消失的过程,然后将每块墓碑的地理坐标用盲文镌刻在她制作的版画上。通过这种方式,她重新赋予了这些消失的面孔一份真实的存在。这种充满了犹豫色彩、近乎仪式性的行为,无疑是在唤醒人们重拾对已消失身份的记忆。

lisette model, first reflexion, new york [premier reflet, new york], 1940, épreuve gélatino-argentique 43 × 35,3 cm collection marin karmitz © 2023 estate of lisette model, courtesy lebon, paris/ keitelman, brussels. collection marin karmitz, reproduction photographique : florian kleinefenn

(本文经授权转载自蓬皮杜中心微信公众号)